物理地址 vs 逻辑地址:内存世界的“身份证号“与“快递地址“之谜

|

zhenglin 2025年11月3日 10:32

本文热度 311

2025年11月3日 10:32

本文热度 311

|

先来个生活比喻:

假如你网购商品📦:

一、内存寻址的挑战

程序直接操作物理内存会引发灾难:

// 危险操作:直接写物理地址

*(0x0000FFFF) = 100; // 可能覆盖操作系统代码!

问题❌:

多程序可能互相覆盖内存(A程序破坏B程序数据)

无法保证内存隔离与安全

程序需知道物理布局才能运行(移植性差)

解决方案:

引入地址空间抽象层,让程序活在"虚拟世界"!

二、逻辑地址:程序眼中的"虚拟世界"

特点:

程序员/编译器看到的地址(如0x401000)

连续的地址空间(从0到最大值)

每个程序独占自己的逻辑地址空间

// C语言代码中的地址都是逻辑地址

int num = 10;

printf("变量地址:%p\n", &num); // 输出类似0x7ffd4a3b2c

逻辑地址空间布局:

三、物理地址:硬件的"真实坐标"

特点:

关键区别:

逻辑地址是连续的虚拟序列,物理地址是离散的硬件位置!

四、为什么需要双重地址?

四大核心需求:

五、地址转换:MMU的魔法

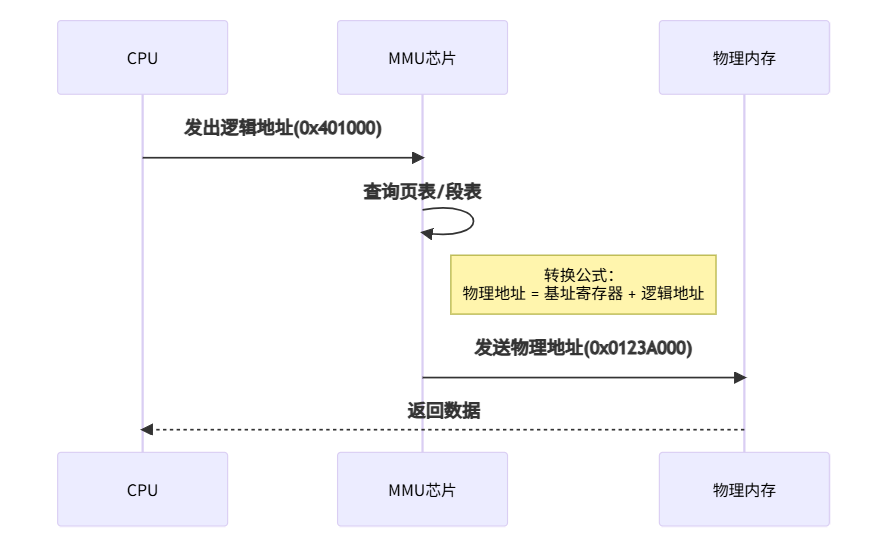

内存管理单元(MMU) 负责实时转换:

转换过程详解:

CPU生成逻辑地址(代码中看到的地址)

MMU通过页表/段表查询映射关系

计算得到物理地址(硬件实际位置)

内存控制器访问对应物理位置

六、两种转换机制对比

1. 分段机制(早期方案)

// 段寄存器存储基址

struct Segment {

uint32_t base; // 段基址

uint32_t limit; // 段长度

};

// 转换过程

physical_address = segment.base + logical_address;

缺点:易产生内存碎片

2. 分页机制(现代方案)

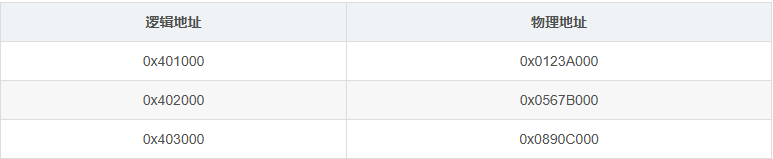

页表示例(4KB页):

七、代码实战:观察地址转换

C程序查看地址:

#include <stdio.h>

int global; // 全局变量(数据段)

int main() {

int stack = 0; // 栈变量

int *heap = malloc(sizeof(int)); // 堆变量

printf("代码段地址:%p\n", main);

printf("数据段地址:%p\n", &global);

printf("堆地址:%p\n", heap);

printf("栈地址:%p\n", &stack);

free(heap);

return 0;

}

/* 输出示例:

代码段地址:0x401520

数据段地址:0x404000

堆地址:0x1e8b260

栈地址:0x7ffd4a3b2c

*/

Python查看内存映射

# Linux查看进程内存映射

$ pmap -x <pid>

# 输出示例:

Address RSS Mode Mapping

0000555555554000 4K r-x-- main # 代码段

0000555555755000 4K rw--- [heap] # 堆

00007ffff7a00000 1800K r---- libc.so.6

00007ffff7dd6000 16K rw--- [stack] # 栈

八、物理地址 vs 逻辑地址 终极对决

九、总结

逻辑地址 = 程序的"虚拟门牌号"(开发者可见)

物理地址 = 内存的"真实GPS坐标"(硬件使用)

MMU = 实时地址转换的"魔法翻译官"

分页机制 = 现代系统的内存管理基石

参考文章:原文链接

该文章在 2025/11/3 10:33:49 编辑过